Die Augen hat man im Kopf. Das ist klar. Wenn jemand die Augen nicht im Kopf hat, dann ist irgendwas nicht in Ordnung mit ihm. Seine Augen sind irgendwo vergraben vielleicht, wie in Jesu Gleichnisrede ein Mensch sein Talent in ein Taschentuch wickelt und vergräbt. Er hat sie im Grübeln verloren. Sie irren ohne Halt durch die Gegend. Augen hat man im Kopfe zu haben.

Was das Gesicht, das Antlitz betrifft, so gehört es ebenfalls zum Kopf, wird ihm auch gerne untergeordnet. Ein Kopf ist mehr als ein Antlitz. Das Antlitz gibt dem Kopf eine ansehnliche, eine vernünftige Vorderseite. Es ist kaum wegzudenken aus einem Kopf. Leichter vorstellbar als ein Mensch ohne Kopf ist ein Mensch ohne Antlitz.

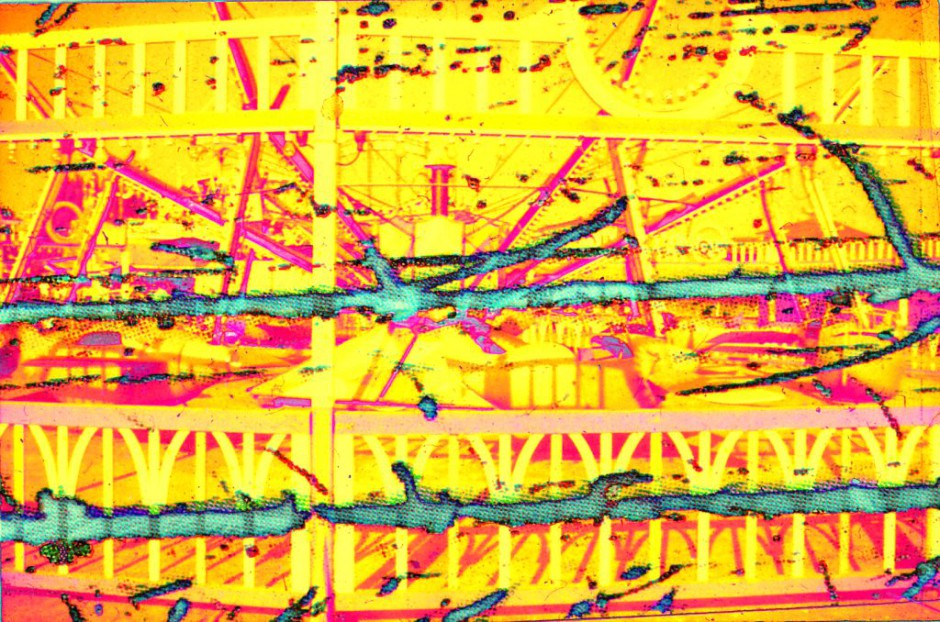

Tatsächlich wird das Antlitz leichter als Teil des Kopfes verstanden, als umgekehrt. Doch ist auch das Ansichtssache. Zeichner und Maler machen Portraits, die das ganze Gesicht zeigen, aber nur wenig vom Kopf blicken lassen. Bildhauer, Skulpteure hingegen machen Köpfe. So hat Giacometti, um ihn für viele andere zu nennen, immer nur von Köpfen geredet, die er macht, von Büsten und dann wieder von Köpfen. Und er beschreibt die ungeheure Schwierigkeit, in diesen Köpfen das jeweils Charakteristische der Person zu erfassen, die ihm Modell sitzt.

Es sind nicht die Hände, seine Finger, die dabei den Dienst versagen. Es ist sein Blick, der ihm sein Gegenüber mehr und mehr fremd macht, je länger er es betrachtet, umso genauer er hinschaut. Er entdeckt mehr und mehr Unähnlichkeiten, die sich der Darstellbarkeit offenbar entziehen. „Ähnlichkeit?“ fragt er einmal – „ich erkenne die Leute vor lauter Sehen nicht wieder.“ Und das gilt keineswegs für Personen, die er zum ersten Mal sieht, sondern ebenso für ihm sehr bekannte und vertraute Gesichter, für seinen Bruder Diego und seine eigene Frau. „Wenn er Modell sitzt, erkenne ich ihn nicht wieder.(…) Wenn meine Frau für mich Modell sitzt, sieht sie nach drei Tagen nicht mehr gleich aus. Ich erkenne sie überhaupt nicht mehr wieder.“

Das Sonderbare an diesem Entfremdungsprozess ist, dass am Ende, im fertigen Kopf, sich doch eine ‚Ähnlichkeit‘ einstellt – allerdings nicht für Giacometti selbst, sondern nur für hinzutretende Betrachter. Der Künstler erkennt an, dass das, was die Leute „unwillkürlich interessiert, ohne dass sie es sich eingestehen, dieses bisschen Ähnlichkeit ist“, und glaubt, “dass die Leute da auf etwas hereinfallen“.

Es gibt noch eine weitere Merkwürdigkeit, von der wir nicht wissen, ob Giacometti sie mit Bewusstsein gesehen hat. Es ist der Blick dieser Köpfe, nicht der Blick ihrer Augen, sondern der Blick dieser Antlitze, der die Betrachter so fasziniert. Er kommt vom oberen Ende dieser langen, dünnen, emporgestreckten Figuren und Figürchen, von den Köpfen oder Kopfansätzen. Die Köpfe sind oft kaum erkennbar, aber sie haben eine ungeheure Kraft, einen anzublicken. Man weiß nicht woher, weiß nicht genau, woher der Blick kommt und woher sie die Kraft und das Vermögen dazu haben. Denn Augen, sichtbare Augen sind nur selten in diesen Köpfen zu sehen, fehlen oft gänzlich. Aber trotz ihrer Augenlosigkeit, ja in ihrer Augenlosigkeit schauen einen diese Köpfe, diese Antlitze an. Das ist unerklärlich und vielleicht gemeint, wenn von ‚Ähnlichkeit‘ geredet, wenn ihnen ‚Ähnlichkeit‘ zugesprochen wird. Sie stellt sich nicht unbedingt sofort ein, sondern erst in der Betrachtung. Je länger man diese Büsten, Köpfe, Figuren anschaut, umso mehr nimmt diese ‚Ähnlichkeit‘ zu.

Es ist also der umgekehrte Prozess, den Giacometti beschreibt, dem bei Anschauen diese Qualität mehr und mehr verloren geht. Wir können das nur so verstehen, dass das, was ihm scheinbar ihm unter den Fingern, unter den Händen verloren geht, gleichsam zerfließt, eingeht in das, was im Zuge dieses Schwindens Gestalt gewinnt.

Es könnte aber auch sein, dass die Ähnlichkeit, die sich für das Auge des Künstlers auflöst, aus den Augen in die Hände eingeht und deren Selbsttätigkeit überhaupt erst ermöglicht.

*) Alberto Giacometti, Werke und Schriften, Katalog zur Ausstellung Schirn Kunsthalle Frankfurt 1998/1999, Interview Pierre Dumayet, „Die Schwierigkeit, einen Kopf zu machen: Giacometti“, 296 ff.