Mehr als alles andere stellen Irrtümer Eigentümer, Errungenschaften ganz privater Art: mein Irrtum gehört mir nicht nur, nein, er gehört zu mir wie mein Fingernagel. Und wie dieser wird er geschnitten und wächst wieder nach, wird geschnitten und wächst wieder nach.

Was wären meine Finger ohne ihre Nägel?

„Wir irren allesamt, nur jeder irret anders“ (G.C. Lichtenberg)

Seitdem uns dämmert, dass die Welt nicht so leicht in Ordnung zu bringen ist, dass auch die darin gerade scheinenden Wege in Wirklichkeit gekrümmt sind, haben unorthodoxe Auffassungen, alles, was man früher einmal Irrlehren nannte, Ansehen und Achtung zurück. Auch mir sind Irrlehren lieber als Orthodoxien. Sie gehen frisch und enthusiastisch ihrer eigenen Wege, schwärmerisch vielleicht, dabei manchmal so wenig konfus wie die nach ihrem Wandel benannten Irrsterne oder Planeten.

Unsere durcheinander laufende Welt ist immer wieder mit einem Labyrinth verglichen worden, mit einem Irrgarten. Dieses Bild ist keine Navigationshilfe. Aber es liefert eine Grundeinstellung, aus der heraus in Entscheidungssituationen ein gewisser Gleichmut entspringt. Dort, zum Beispiel, wo Wege sich spalten oder in Sackgassen enden. Man beruhigt sich, die Zweifel werden auf ein angenehmes Niveau herabgedimmt: klar, wir bewegen uns im Labyrinth, wie könnte es da anders sein?

Wer irren und verwirren zum Thema macht, ja zum Programm erhebt, muss sich auch irritierende Fragen gefallen lassen. Darunter die uralte Frage: was soll das? Oder feiner ausgedrückt: was haben Verwirrspiele zum Beispiel in der Kunst zu suchen? was liegt dort verloren, dass es ausgerechnet mit den Mitteln des Irrens und Verwirrens aufgefunden, ausfindig gemacht werden soll?

In früheren Jahrhunderten, als man noch entschiedener als heute strengeren Prinzipien und Hierarchien anhing, überhaupt Ordnungen, wie der Begriff Hierarchie ja zu erkennen gibt, für heilige Institutionen hielt, galt das Umwerfen und Durcheinanderbringen solcher klarer, historisch mühsam errungener und geklärter Strukturen für ein Erzübel.

Daher der Name Diabolus, Durcheinanderwerfer, Verwirrer, für den Erzfeind der göttlichen Ordnungsmacht. Aus dem Diabolus ist dann ja der Teufel, die höllische Personifikation des Bösen geworden.

Der Glaube an eine göttliche Weltordnung ist in der geschichtlichen, nicht nur in der geistesgeschichtlichen Entwicklung auf unsere Tage hin abhanden gekommen. Wir vermuten, dass er auch früher vielfach bloß aufgesetzt war. Betrachten wir bloß einmal die Irrungen und Verwirrungen, die in Epochen wie der des Dreißigjährigen Krieges, in den Zeiten verheerender Hungersnöte und Epidemien zu entstehen pflegten. Da ging es immer wieder drunter und drüber, die erwünschten Wege waren mit Brettern vernagelt, belagert oder verbarrikadiert, mussten mit List und Phantasie umgangen, überstiegen oder untertunnelt werden.

Auch für die guten alten Zeiten gilt: die Welt ist noch nie eine ordentliche gewesen, in der das Zurechtfinden leicht gefallen wäre. Halt, Geländer, Orientierungen, gekennzeichnete Wege waren immer schon eher die Ausnahme als die Regel.

Navigation als Technik oder Methode, im Chaos, im Wirrwarr zu irgendeinem Ziel zu kommen, war wahrscheinlich schon für die Jäger und Sammler der Glazialperioden ebenso ein Anliegen, wie für die Stämme im tropischen Dschungel und Busch.

Also noch einmal: haben wir in einer desorientierten und vom Orientierungsverlust ständig bedrohten Lebenswelt eine Kunst nötig, die uns da noch einmal und in der gleichen Weise mitspielt?

Mitspielen liefert hier das passende Wort. Denn in der Welt der Spiele, vor allem der kindlichen Spiele, scheint das Irren und Verwirren eine beachtliche Rolle zu spielen, einen beträchtlichen Reiz auszuüben.

Ich erinnere mich an ein Würfelspiel, das in meiner Kindheit ganze Abende ausfüllte. Das Spielbrett hatte etwa hundert Felder, auf denen die Figuren die Möglichkeit hatten, über Leitern zum Ziel hin abzukürzen. Aber auf etlichen Feldern bestand die Gefahr, in den Rachen von einer der vielen Schlangen zu geraten, durch deren Leib man dann wieder zurückrutschte auf ein früheres Feld und so den mühsam erwürfelten Vorsprung einbüßte. Von dort ging es dann fast von neuem los.

Irrgärten, Labyrinthe üben noch heute auf mich eine magische Anziehung aus, egal, ob sie sich im Grünen befinden oder verspiegelt und verschachtelt auf dem Rummelplatz stehen.

Vielleicht zählt auch das Blindekuhspiel, wo es um Suchen und Einfangen geht, zu den Spielarten, die von einem uralten Interesse an probeweise eingeführter Desorientierung geleitet werden. Kimspiele, wo unter einer Zudecke oder bei geschlossenen Augen mit den Händen eine Bürste als Bürste oder ein Gelee als Götterspeise ertastet werden muss, gehören ebenfalls in diesen Zusammenhang.

Es scheint, als hätten solche Spiele ihre Wurzel in einer frühen kindlichen Angstlust, in einem Bedürfnis nach Thrill, den sich das Kind leisten kann. Den es sich erlaubt, solange oder weil es sich insgeheim des elterlichen Schutzes, der mütterlichen Geborgenheit gewiss ist. Es könnte sein, dass auf solch einer elementare Vertrauensbasis der spielerische Umgang mit Desorientierung es gestattet, aus den dabei auftretenden Ängsten und Bedrohungen Lust und Erkenntnis zu ziehen.

Heute ist der Spaß am Verirren, etwa in einer Stadt oder in unwegsamem Gelände nicht immer gegeben. Es sind gewisse Rahmenbedingungen erforderlich, sonst wird daraus Stress und Bedrängnis. Gewohnheitsmäßig gewordener Zeitdruck, der oft auf einen ökonomistischen Umgang mit Zeit zurückgeht, verhindert die Erfahrung von Lust am Verirren.

Neben diesem „ich verirre mich„, was ja ein reflexive Geschehen ist, ein Geschehen oder eine Handlung, die ich mit mir selbst einfädele, gibt es noch das andere „ich verwirre dich, führe dich in die Irre“. Was mir Spaß macht, muss anderen noch lange kein Vergnügen sein. Und es ist so und wird immer wieder so sein, dass dort, wo für mich ein Spaß anfängt, der Spaß für andere aufhört – umgekehrt natürlich auch.

Unsere Sprache hat für solche einseitig belustigenden Vorgehen diverse Wendungen auf Lager: jemanden foppen, uzen, hänseln, jemanden anführen, an der Nase herumführen, am Narrenseil leiten, auf den Arm nehmen.

Dergleichen Aktivitäten sind in der Wirklichkeit, also im täglichen Umgang mit anderen Menschen eher verpönt. Niemand lässt sich freiwillig zum Narren halten.

Aber im Spiel und in den Künsten finden diese Aktivitäten Raum und Gelegenheit, ausagiert zu werden, übrigens auch zu bestimmten Zeiten des Jahres, die dafür freigegeben sind: Fasching, einander in den April schicken. Schabernack spielt in gewissen Traditionen auch heute noch eine Rolle. In der Kunst sind sie als Parodie, Travestie, als Satire und vor allem in der Karikatur etabliert.

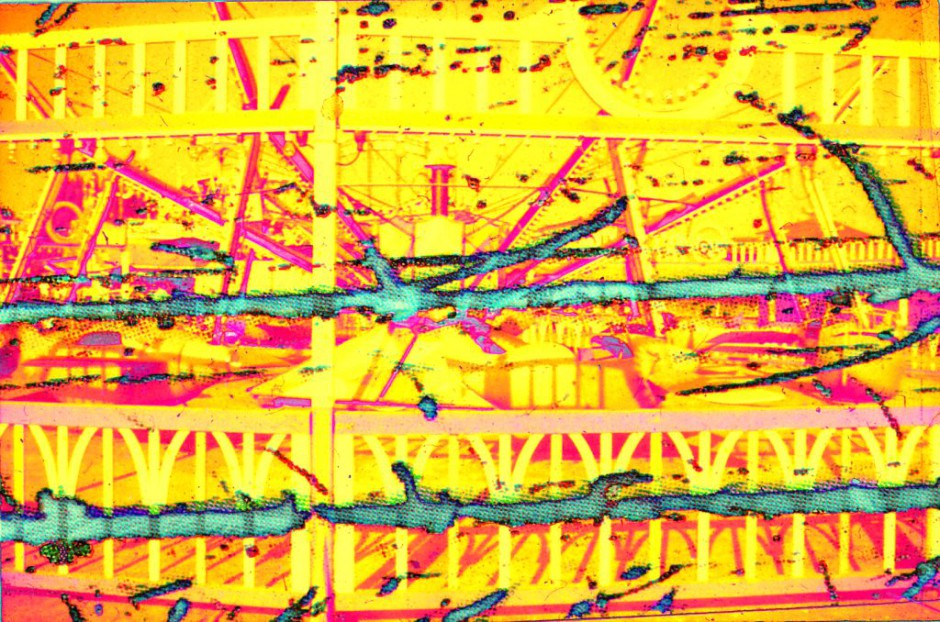

Eine gute Gelegenheit zu der Frage, ob wir es mit den im Rahmen dieser Ausstellung „irren & verwirren“gehängten Bildern nicht eigentlich mit Karikaturen zu tun haben. Es lassen sich auch andere, heute seltsam klingende Bezeichnungen finden, die irgendwie dazu passen, ohne restlos zuzutreffen: Posse, Schnurre, Grimasse …