06.12.1986

Im Schrank liegen sie, stapel- und rollenweise, alte Tonbänder. In ihnen gibt es teils gezerrte, teils gestauchte Phasen aus Gesängen, Seufzern, Straßengetöse, Untergrundbahnen, anfahrend und ankommend in Tunneln. Ein Kind läuft auf einem vierspurigen Band seitlich an der Straße entlang und klagt. Straßenfronten, eine an die andere anschließend, zeigen ihre grimmig eintönigen akustischen Physiognomien. Auf einem halboffenen Platz rauft sich der Wind mit Papierknäueln und Trinkstrohhalmen. Und irgendwo fahren vorjährige Herbstblätter dazwischen und liefern das für sie charakteristische Gelächter.

Gestern die ersten wieder gehört: ein Stück alte Brahmsplatte, vier übersteuerte Quartette großer italienischer Meister. Unvermittelt dazwischen hat sich der Chor der Gefangenen eingedrängt. Von allen Seiten ergießen sie sich und singen Psalmen in einer unverständlichen Sprache und Tonart.

Einige Bänder sind anfangs besprochen. Dann bewegen sie sich langsam und geheimnisvoll rauschend von einer Spule auf die andere, die ungeheuerliche Ehrfurcht der Stille einhaltend. Wenn an anderer Stelle ein Krakeel vernehmbar wird, ein zufallender Kanalisationsdeckel schallt wie eine eherne Tür, die durch ihr Schloss hindurchfällt, dann sind dies eigentlich nur beigestreute Nebengeräusche, kleine Achtlosigkeiten des Operators während seiner Arbeit in der Geräuschwelt.

„Schoang schoang schoang…“ macht es an einer Stelle, leicht zu merken, weil dort eine kleine Endlosschlaufe einmontiert ist. Eine Erinnerung an das Wasser, das im Keller von einem an der gerissenen Decke befestigten Hahn in eine Wanne hinablief, hinabhing und riss, hinabhing und riss, hinabhing und ohne Ende herabkam.

Sonst sind die Erinnerungen spärlich. Ein Musikstück, seitdem nie mehr gehört. Ein vielzinkiger Gartenrechen spielt mit, dazu kollernde Murmeln in einem Tambourin. Ein Musikstück, seitdem nie mehr gehört. Vieles geht ohne einsetzende Gefühle und Gedanken vorüber, leer von Bildern und Vorstellungen wie die Spitze der Nadel, die in den Rillen des Grammophons läuft.

Gefühle und präzise Gedächtnisteile gibt es dagegen bei einem Hafenstück im Nebel. Nacht, tiefe Nacht. Unter dem dunklen Zimmer in Altona führt eine Kopfsteinstraße entlang. Das schwarze Pflaster blinkt nass und buckelig. Nebel, in den das noch weißere Licht diverser Beleuchtungen eintaucht. Der Hafen – wegen der Feuchtigkeit ist er in dieser Nacht bis zur Mündung deutlich zu hören. Eine große Zahl unterschiedlich gestimmter Signalhörner tastet sich auf dem breiten Fluss bei Nacht und Nebel aneinander vorbei. Es hört sich an, als träumte jemand auf einer Orgel, kindlich hier einen Ton und dort einen anderen greifend. Im Untergrund werden aus der Ferne Schritte vernehmbar. Sie wachsen und gehen unten vorüber, sinken dann langsam, mit zunehmender Entfernung, in sich zusammen. Dann wieder vollkommene Nacht, breit und gewölbt zu spüren zwischen den Kimmungen, in denen das Herz der Wachenden und der Schlafenden fortwährend untertaucht und wieder bis an die äußerste Oberfläche aufsteigt, wie um Atem zu holen.

Den größeren Teil der Bänder möchte ich jetzt wegwerfen, aber nicht, ohne sie zuvor noch alle einmal gehört zu haben: den empörten Jammerschrei des Esels, das Stampfen der Schweine in der Spreu. Schlamm – und Gießbachgeräusche ziehen ihre kleinen Wellenkreise und Wasserwege im Stereokanal, um weiter unten die dröhnenden Hantierungen im Bauch eines aufgedockten Frachtkrans vorüberziehen zu lassen. Schwerarbeit und Nachtschichten zwischen Pressen und Kalandern lösen einander ab. Es gibt eine Episode, wo das wirklichkeitsgetreue Brutgeräusch eines Reaktors zu hören ist und der ungeheure Summton der subelementaren Bienenschwärme. Das sachte Niedergehen des Fallout, das wachsende Seegras auf dem Boden der südlichen Ozeane, der pfeifende Durchzug der Brandungswelle zwischen den Schollen des Eismeeres, das Lauschen, das auf den Osterinseln die dort Wartenden in ihren großen steinernen Ohren vornehmen: all das ist hier und da schon angedeutet und akustisch vorweggenommen.

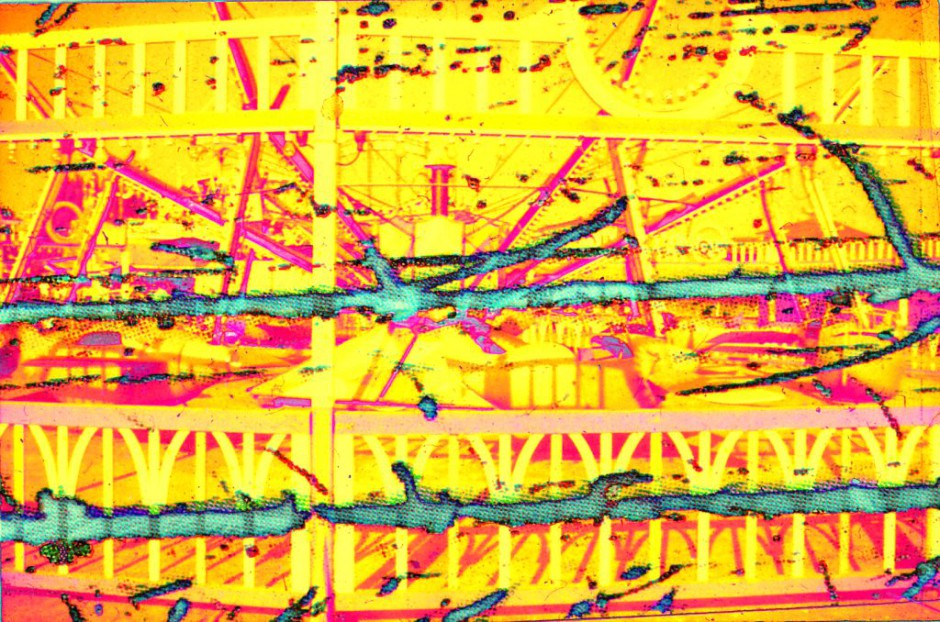

Falls Interesse besteht, die eine oder andere Passage zu hören, schicke ich Gewünschtes zum Selbstkostenpreis zu. Aber ich bitte, zu berücksichtigen, dass die Aufnahmetechnik der damaligen Zeit und dass technologischer Un-Schliff nach heutigen Ansprüchen nahezu alle Wünsche offen lassen. Da hängt und weht oftmals der feinmaschige Schleier jenes uralten, aus den Welträumen als Echo wiederkehrenden Rauschens herein. Es deckt die einzelnen akustischen Phänomene und ihren tieferen Zusammenhang ab. Doch letztlich kommt ohnehin alles aus dem Kern- und Keimpunkt absoluter Lautlosigkeit. So hat es, in dem es unhörbar macht, ein ähnliches Dessin wie der dunkle Samt der Nacht oder wie die glatte dichte Folie, mit der die Geheimkammern des Gedächtnisses und die Futterale und Etuis der Vergessenheit ausgeschlagen sind.

Die Anfänge der aufnehmenden und zugleich abbildenden Tonkunst liegen nun schon lange zurück. Aber auch seit meinen ersten akustischen Dokumentationen und Inszenierungen, Hörproben aus der mikroskopischen Welt der gezähnten Stimmgabel, sind schon wieder Jahrzehnte, manchen Orts sogar Jahrhunderte vergangen. Einiges, was damals Vorstoß war in die labyrinthischen Schallgänge des Gehörs, die perlmuttblasse Welle im rauschenden Dämmer einer buchstäblich pazifischen Ohrmuschel, ist heute zum schauerlichen Kratzen entblößt. Bruchlos fließt es in den zerrüttenden Lärm ein, den Transistoren, Aggregate unterschiedlicher Bauart und sogenannte Kommunikations – und Unterhaltungsmaschinen verbreiten. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das Gewebe aus Wellen und Frequenzen heute wirklich so viel dichter gezogen ist. Die verdichtende Knüpfung verteilt sich auf unzählige Sender, das ist richtig. Aber wann wäre das jemals anders gewesen? Und die Möglichkeit, zuzuhören oder wegzuschweigen, ist die nicht auch heute noch gegeben?

Auch was man über die Laufgeschwindigkeit der Dinge sagt, die zur Wahrnehmung kommen, dass sie sich erhöht habe und dass die modischen Ströme und Strömungen nun noch beschleunigter ihren Katarakten zustreben, ist in der Feststellung richtig, scheint im akustischen Bereich aber keine bedeutenden Folgen und Auswirkungen gezeitigt zu haben. Man kann zum Beispiel die sehr empfindlichen, die hauchdünnen filmischen Szenen immer noch im gleichen gemächlichen Tempo abspielen lassen. Gelegentlich kommt es zu Unregelmäßigkeiten in der Bandbreite, zu schlauchartigen Verengungen und ballonartigen Buchten und Ausbauchungen. Der Geräuschverlauf zieht durch teils oberirdische, teils unterirdische Höfe und Gewölbe. Ich bezeichne sie gerne als die Sprechblasen unserer sonst stummen Götter und die Verengungen, die Röhren und Schächte, in denen der Ton manchmal unter hohem Druck hindurchjagt, vergleiche ich mit ihren Kehlen und Schlünden, auch wenn es darin keine Stimmbänder zu geben scheint. Und ich denke im Ernst, dass hier und anderswo die Geburtswege verlaufen zu einer noch ungeborenen, aber überaus musikalischen Weltsprache.