Schaubild und Spiegel des Manisch-Depressiven:

Dürers „Melencolia“

Dietmar Becker, 1997

in „Kunst, Therapie und Psychoanalyse“, Festschrift für Elisabeth Wellendorf

Eine Kindheitserinnerung

Als Kind pflegte ich nach Schulschluß meinen Vater aus seiner

nervenärztlichen Praxis abzuholen. Gemeinsam gingen wir dann zum

Mittagessen nach Hause. Wenn ich ins Wartezimmer kam, mußte ich

mich häufig noch gedulden, genau wie die Patienten auch. Ich setzte

mich auf einen freien Stuhl und langte mir eine der herumliegenden

Zeitschriftenmappen (sie hießen „Lesezirkel“). Zwischendurch streifte

mein Blick die anderen Wartenden oder ging auf der gegenüber

liegenden Wand entlang. Dort hing neben anderen Dürerdrucken die

„Melencolia“. Als Kind kannte ich diesen Bildtitel nicht, oder ich

hatte ihn schnell wieder vergessen, weil ich ihn nicht verstand. Das

Bild stand in einem schmalen, dunkelbraunen Holzrahmen, wie die

benachbarten Stiche auch. Da es eine gute Reproduktion war, konnte

man die feinen Punkte und Striche, aus denen sich die einzelnen

Dinge und Erscheinungen des Bildes aufbauten, sehr genau erkennen.

Das faszinierte mich ungeheuer. Aber auch von weiter weg: diese

schwer dasitzende Gestalt, von der sich nicht sagen ließ, ob sie ein

Mann oder eine Frau war. Was tat sie da überhaupt? Und warum

mußte sie da sitzen, wo sie doch Flügel hatte, um damit hoch am

Himmel zu schweben? Aber indem sie so dasaß und ausharrte, leistete

sie denen Gesellschaft, die im Wartezimmer saßen, wie ich.

Depressionen

Es war eine nervenärztliche Praxis. Die Menschen kamen mit den

unterschiedlichsten Symptomen und Beschwerden. Damals gab es kaum

ausgebildete Psychotherapeuten. Daher fiel die Behandlung psychischer

Störungen in die Zuständigkeit des „Nervenarztes“, der – wie

mein Vater – sich auch „Facharzt für Neurologie und Psychiatrie“

nennen durfte. Ich entsinne mich noch sehr gut einer Frau, die wegen

ihrer Schwermutszustände in Behandlung war. Sie litt unter Depressionen.

Frau Holz mochte mich wohl, und ich sie irgendwie auch. Sie

schenkte mir eines Tages ohne ersichtlichen Anlaß, kein Geburtstag,

nichts, eine wunderschöne alte Ausgabe des Robinson Crusoe, mit

Stahlstichen ausgestattet. Die merkwürdige Verbindung von

Verschlossenheit und überschwänglicher Offenheit, von Schwermut und

herzlicher Freundlichkeit, die Möglichkeit eines krassen Wechsels in

Gemütslage und Stimmung ist mir durch Frau Holz beispielhaft vor

Augen gestellt worden. Daß es zwischen ihr und der grüblerischen

Gestalt auf dem Bild an der Wand eine innere Verwandtschaft geben

könnte, kam mir allerdings nie in den Sinn. Ich weiß bis heute nicht,

ob sie Dürers Schaubild melancholischer Verfassung bewußt zur

Kenntnis nahm, ob und was sie darauf sah oder ihr gespiegelt

erschien.

Später habe ich noch ausführlicher und detaillierter über den

Zusammenhang von depressiven Zuständen und sogenannten „manischen“

Phasen erfahren. Ich lernte, daß der Ausdruck „depressiv“ von

„Depression“ herkommt und daß es einen Oberbegriff gibt, unter dem

dieses in sich gleichsam verfeindete Paar zusammengefaßt erscheint:

die Melancholie.

Melancholisch bedeutet also dasselbe wie „manisch-depressiv“.

Allerdings schiebt sich im Alltagsverständnis von „Melancholie“ und

„melancholisch“ merkwürdigerweise immer eher der dunkle, eben

depressiv gefärbte Aspekt in den Vordergrund. Das hängt wohl damit

zusammen, daß in den Depressionen das Leidensmoment stärker zum

Vorschein kommt, als in den Zeiten, wo die manische Komponente

vorherrscht. Dann zeigt sich die Melancholie – alias manisch-depressives

Syndrom – tatsächlich auch als Krankheit. Denn der Ausdruck

Melancholie reicht sehr weit: er findet sich als pathologische und

charakterologische Bestimmung.

Wie alle melancholischen Menschen litt Frau Holz an der depressiven

Seite ihres Wesens. Deswegen kam sie in die Praxis. In ihren manischen

Phasen fühlte sie sich kerngesund. Dann sah ich sie aber trotzdem

manchmal im Wartezimmer, guter Dinge zwischen all den

Kranken und Leidenden. Das war nicht leicht zu verstehen. . Heute weiß ich, sie wollte dem „Herrn Doktor“ triumphierend zeigen, wie

gut es ihr ging. Und schwatzen wollte sie. In ihren manischen Phasen

war das wortkarge Wesen wie weggewischt, wie nie gewesen. Dann

sprudelte es aus ihr hervor, sie war „wie aufgetaut“. Diesen scharfen

Wechsel der Stimmung kennen wir alle aus der eigenen Erfahrung der

trüben Vormittage, die auf eine fröhlich durchzechte Nacht folgen

können.

Der Mann, der eine Frau, die ein Engel ist

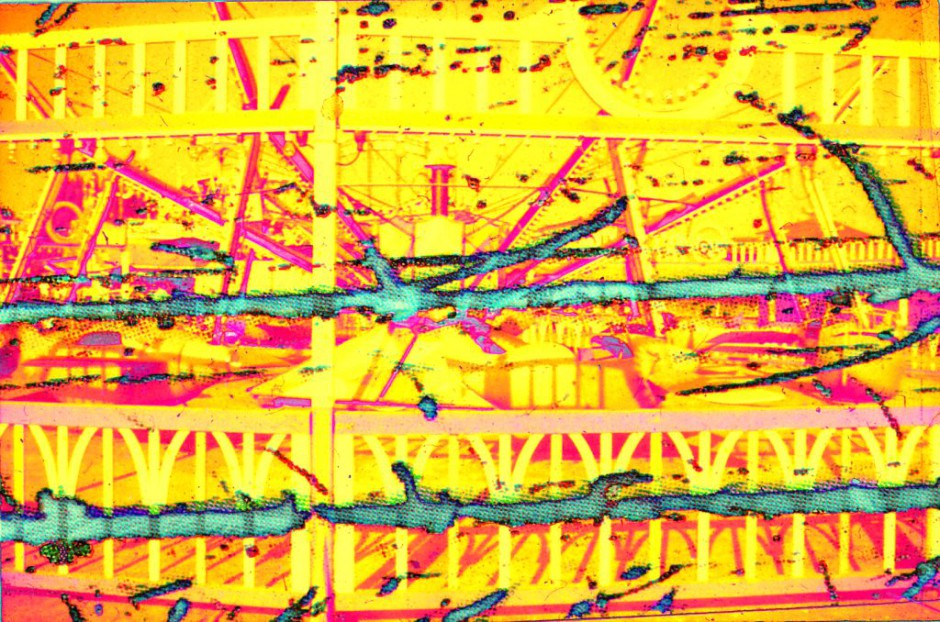

Fast ein halbes Jahrhundert danach versuche ich Dürers „Melencolia“

so zu sehen, wie ich sie als Kind an der Wartezimmerwand hängen

sah. Die Hauptfigur ist der Mann, der eine Frau, die ein Engel, die ein

Mann, der eine Frau… ist. Wenn dieser phantasierte Geschlechtswechsel

und dieses Hin und Her zwischen Himmel und Erde mir zuviel

wurde, hielt ich mich vielleicht im Anblick des träumerisch beschäftigten

kleinen Kindes auf dem Mühlstein fest. Aber auch bei diesem

Wesen stand nicht fest, ob es in der Luft oder auf dem Erdboden zu

Hause war. Deshalb geriet der Blick des kindlichen Betrachters sehr

rasch auf die Unordnung und das Durcheinander der im Raum sich

drängenden Dinge. Vieles kannte ich nicht und manches hat bis heute

seinen Namen und seinen Gebrauch nicht verraten. Aber wie durcheinander

lag das da! Das war aufregend, weil ich doch genau wußte,

daß man aufräumen mußte, nach dem Spielen, nach dem Arbeiten

natürlich auch. So hielten es ja auch die Erwachsenen. Im Wartezim-

mer wurden die Stühle zurechtgerückt, was auf dem Boden lag, wurde

aufgelesen oder weggefegt Die Lesezirkel auf den Tischen kamen zu

kleinen Stapeln. Schließlich war alles aufgeräumt Jahrzehnte später

hat mir jemand (es war meine Frau) erklärt, daß es tatsächlich

Analogien gibt zwischen einem aufgeräumten Zimmer und einem

aufgeräumten Menschen, aufgeräumt im Sinne von freundlich, klar und

zugewandt.

Unordnung und Ordnung

Die Unordnung im Bild hat mich damals endlos beschäftigt. Wo

kamen all diese merkwürdigen Sachen, die da herumlagen, bloß her?

Wozu waren die gut? Später, als erwachsener Mensch, wollte ich einmal

ein Verzeichnis der Dinge herstellen, die sich im Bildraum der

„Melencolia“ anfinden. Erstens Name, zweitens vermuteter Verwendungszweck,

drittens sinnbildliche oder sonstige Bedeutung. Viertens:

Assoziationen dazu. Später, als ich erfuhr, daß melancholische Perso-

nen einen Hang zu Pedanterie aufweisen (dazu gehört beim Maler das

sprichwörtliche Zählen der Pinselhaare), habe ich von der Erstellung

solch einer Liste Abstand genommen. Sieht man es spielerisch, ist es

wie Kaleidoskopdrehen. Zwischen den Spiegeln im Sehrohr ordnen

sich die bunten Glasstücke immer wieder anders. Das unterhält und

zerstreut, stellt aber einen Verstand, der das Gemeinsame in den

Dingen sucht, nicht recht zufrieden.

Der Weg

Der Weg, auf dem ich durch diese Seiten führen will, um von Dürers

Melencolia und von unseren eigenen manischen und depressiven

Anteilen ein wenig mehr zu verstehen, ist durch viele Ausleger vor uns

ausgebreitet und gebahnt. Ein Gang durch Dürers Bild ist heutzutage

wie ein Spaziergang zwischen den Füßen des Eiffelturms. Man tut

dies im Bewußtsein der Unzähligen, der unabsehbaren Menschenscharen,

die an dieser Stelle vor einem gestanden und geschaut, sich

gewundert und gerätselt haben. Und: jeder Fremdenführer zeigt und

erzählt anders. Trotzdem bleibt das „sujet“, der Bildgegenstand gleich:

der Eiffelturm, bzw. die Melancholie.

Wie die Mehrzahl der früheren Ausleger, beziehe ich mich zunächst

auf einige Anschauungen, die uns aus der Antike und aus dem

Mittelalter zur Melancholie überliefert sind. Sie sind in der kunsthistorisch

und ideengeschichtlich orientierten Literatur zur „Melencolia“ gut und

reichlich besprochen worden. Manches findet sich auch in Nachschlagewerken,

die sich speziell mit Symbolik, bzw. mit antiker Mythologie

beschäftigen. Aber ich komme nicht umhin, einiges davon zu

wiederholen. Das gehört nun einmal zur besseren Beleuchtung der

Bildidee, um deren Verstehen es uns hier geht.

Schwarze Galle

Die Kenntnis des melancholischen Syndroms reicht bis in die frühe

Antike zurück. Ärzte und Philosophen hielten eine übermäßige

Ausschüttung von schwarzer Galle im Körper für die Ursache des Leidens.

Die Realität dieser Substanz und ihre Wirkung war für die alte

Naturwissenschaft so unbestritten, wie für die moderne Medizin die

des Adrenalins oder anderer körpereigener Hormone oder

„Botenstoffe“ (Endorphine etc.)

Von diesem hypothetischen Körpersaft hat die Melancholie ihren Namen.

„Melas“ ist im Griechischen „schwarz“. Der andere Wortteil geht

auf „cholé“ zurück. „Cholé“ meint ähnlich wie unser Wort „Galle“,

sowohl das Organ, wie auch die daraus abgesonderte Flüssigkeit, dann

aber auch, im Psychischen, „Zorn“, „Grimm“ und verwandte

aggressive Regungen/Erregungen.

Hier ist an den „Choleriker“ zu denken. Dessen Leidenschaften haben

ebenfalls mit dem Gallensekret zu tun. Aber es gibt zwischen dem

cholerischen und dem melancholischen Typus einen entscheidenden

Unterschied: die Cholerikergalle ist in ihrer Färbung gelbgrün ( =

„chólos“), wie bei jedem normalen Menschen auch. Bei der Galle der

Melancholiker setzt jedoch eine Schwärzung, eine quasi biochemische

Umwandlung ein. Dieser Befund ist natürlich nicht anatomisch-

physiologisch zu verstehen, sondern symbolische Darstellungsweise:

Indiz dafür, daß der sonst unmittelbar aggressionsauslösende Gallensaft

durch irgendwelche inneren Bedingungen oder Vorgänge gleichsam

gestaut, in seinem freien Ausfließen gehemmt wird. Die von den anti-

ken Naturforschem natürlich nur vermutete und bildhaft angenommene

Stauung und Schwärzung des Gallensekrets (im Somatischen)

steht in Analogie zu einer, von ihnen am melancholischen Typus

beobachteten Hemmung aggressiver Strebungen im Psychischen. Die

zuletzt genannte Beobachtung wird von der Psychologie und Psycho-

pathologie bis in unsere Tage bestätigt: die für den depressiven

Zustand typische Antriebshemmung, „Leistungshemmung“ (Freud),

„Traurigkeit mit Hemmungsgefühl“ (Kraepelin) umschreiben dasselbe

Symptom auf unterschiedlichen Ebenen.

Saturn, der Planet

Schon gleich zu Beginn der Melancholieforschung in der Antike ahnte

man einen überindividuellen Zusammenhang, eine Begründung des

somatischen Symptoms „Schwarzgalligkeit“ durch ganz elementare

Prinzipien. Diese fanden ihre Verdichtung und kosmologische

Repräsentanz im Saturn. Es fällt jetzt, am Ende des 20.Jh., nicht allen von

uns leicht, diese Setzung nachzuvollziehen. Krankheiten haben mit

Veranlagung, mit Umwelt mit Erregern zu tun. Wie kommen da die

Sterne dazwischen?

Nehmen wir uns also den eigentlichen Verursacher der Stauung und

Schwärzung des Gallensekrets vor, nämlich den oben genannten

Planeten:

Was hat es mit dem auf sich?

Seiner großen Entfernung von der Erde (und der Sonne) wegen

schrieben die alten Astronomen dem Saturn „eine vor Kälte starre

Natur“ zu (Plinius). lamblichus (etwa 250-325 n.Chr.) kennzeichnet

seine Emanationen als „hemmend und lähmend“ (De Mysteriis, 1,18).

Aus heutiger Kenntnis einige Daten zu diesem Himmelskörper:

– er braucht nicht ganz dreißig Jahre, um einen Sonnenumlauf zu

vollenden;

– sieben Drehungen des Saturns um die eigene Achse entsprechen

zeitlich exakt drei Umdrehungen unseres Erdballs

(Ley, Himmelskunde. S.422).

– Eiskristalle bilden den Ring, der für unser modernes Saturnbild

besonders charakteristisch ist.

Die – im Vergleich mit den anderen Planeten – extreme Langsamkeit,

mit der Saturn seine Bahn zieht, war schon im Altertum bekannt. Im

Midrasch rabba wird seine Umlaufdauer erstaunlich genau angegeben:

dreißig Jahre. Den vor-neuzeitlichen Naturwissenschaftlern (oder

besser Naturkundigen) war auch der Zusammenhang zwischen Hitze und

Geschwindigkeit bekannt. Deswegen fragten sie sich: ist der Planet so

kalt, weil er so langsam ist, oder ist er so langsam, weil er so kalt ist?

Die Gelehrten vor Dürer waren da unterschiedlicher Ansicht. Alle

gingen sie von einem Modell unseres Sonnensystems aus, wo nicht

die Sonne, sondern die Erde im Mittelpunkt stand. In diesem geozentrischen

Weltbild gab es die Erde und außerdem sieben Planeten,

unter ihnen die Sonne. Jeder Planet hatte seine eigene Sphäre, die ihn

gegen die je benachbarten Planeten abgrenzte. Der Saturn bildete die

äußerste Sphäre. Die sieben planetarischen Sphären drehten sich

ineinander, wie die Schichten oder Schalen einer aus Schalen

zusammengesetzten Kugel. Die Saturnsphäre (und mit ihr der Saturn selbst)

dreht sich am langsamsten. Der astronomische Befund als solcher war

unstrittig. Nur die Ursachen dieser Langsamkeit bzw. Verlangsamung

wurden kontrovers diskutiert. Aber beide Ansichten stimmen

darin überein, daß sich als Ursache eine Bremswirkung(eben eine

Hemmung) geltend mache. Diese geht vom Firmament (Fixstern-

himmel) aus, innerhalb dessen sich die Saturnsphäre dreht. Kälte und

Trägheit werden also auch im Falle des Planeten auf „höhere Ursachen“

zurückgeführt:

„Plinius spricht, daß ihn der gestirnte Himmel hindert in seinem Umlauf,

und insofern er träge ist, sind auch seine Kräfte (= Einfluß) kalt,

weil schnelle Bewegung eine Sache der Hitze ist Aber Augustinus

spricht…, daß der Stern kalt sei von den Wassern, die über den

Himmeln sind.“ (Konrad von Megenberg 1350 in seinem „Buch der Natur“,

der ersten, sehr populär gewordenen Naturgeschichte in

deutscher Sprache).

Die für das saturnische Wesen charakteristische Hemmung beginnt

also im „gestirnten Himmel über uns“, setzt sich dann über Saturn und

seinen „Einfluß“ auch im Menschen fort, organisch und psychisch.

Die „Langsamkeit“ der saturnischen Fortbewegung korrespondiert mit

der „Schwere“ und Beharrungstendenz, die den melancholischen

Typus (objektiv) und den melancholischen Zustand (subjektiv) kennzeichnen.

Unter den Metallen entspricht dem Saturn das Blei, dessen

alter Name „Saturnus“ lautet. Schwer, glanzlos und matt, in der klassischen

Ordnung der Metalle das unterste, wie Saturn in der klassischen

Ordnung der Planeten der äußerste (bis zur Entdeckung des Uranus,

Ende d. 18. Jh.).

Die astrologische Auskunft

„In der (alten) Astrologie inkarniert Saturn das Prinzip der Konzentration,

der Zusammenziehung, der Festigung, der Verdichtung

(condensation) und der Schwerfälligkeit… Der Name ‚Großer

Übeltäter‘ (Grand Malefique) ist ihm zu Recht verliehen, denn er

symbolisiert Widerstände aller Art, das Anhalten (les arrêts), die

Entbehrung/Enthaltung (la carence), das Unglück, das Unvermögen,

die Lähmung. “ (Chevalier/Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles,

„saturne“)

Saturn, der Gott

Wir verlassen jetzt den Planeten, um uns der gleichnamigen mythischen

Figur zuzuwenden. Wer oder was ist im Mythos Saturn?

Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei Linien oder Stränge zu verfolgen,

aus denen sich das Saturnbild knüpft, wie es dann zur Zeit

Dürers vorgelegen haben mag.

l. Die römische Variante zeigt Saturn als agrarische Gottheit, die aus

dunkler etruskischer Vorzeit nach Rom gekommen war. Sein Tempel

befand sich am Abhang des capitolinischen Hügels. Dieser diente als

offizielle Schatz- und Dokumentenkammer Roms. In diesem Heiligtum

soll es eine Statue gegeben haben, die den Saturn mit einer Art

Krummmesser in der Hand zeigte. Dieses Gerät – als Winzermesser

gedeutet – weist den Gott als Kulturheros aus, der der einstigen

Urbevölkerung Italiens den Weinanbau beigebracht haben soll. Andere

sehen darin eine Sichel, als Hinweis darauf, daß Saturn darin unterwies,

Getreide zu schneiden und Futtergras, für die Versorgung des

Viehs in der Winterszeit – Kulturtechniken der Vorsorge, der

„Proviantierung“. Darüber hinaus soll er die Menschen, die bis dahin

zerstreut und in großer Furcht vor einander gelebt hatten, das Leben in

Gemeinschaften gelehrt und ihnen die Gesetze gegeben haben, die

gesellschaftliches Leben ermöglichen und auf Dauer gewährleisten.

Zu Ehren des Gottes wurden im alten Rom die Saturnalien abgehalten.

Die dabei beobachteten Festbräuche sollten an eine vorzeitliche Herrschaft

des Saturns erinnern, an das sagenhafte „Goldene Zeitalter“.

Die Leute beschenkten sich. Man tauschte Kerzen aus (die Saturnalien

fanden in der dunklen Jahreszeit statt, etwas vor Weihnachten) und

Lehmfigürchen, die daran erinnern sollten, daß die Abschaffung des

Menschenopfers zu den entscheidenden Neuerungen gehört hatte, die

auf Saturn zurückgingen. Während der Festzeit waren die normalen

Herrschafts- und Dienstverhältnisse außer Kraft gesetzt. Sklaven

genossen dieselben Rechte wie ihre Herren. Es war üblich, daß die

Herren für die Dienerschaft Bankette anrichteten, da es im Goldenen

Zeitalter weder soziale Unterschiede noch solche des Besitzes gegeben

hatte. Zu den Saturnalien gehörte auch reichlich Wein. Auf dem

Lande erhielten die Sklaven eine Extrazuteilung davon. Die Festtage

fielen in eine Zeit, wo die Feldarbeit ruhte und die Kinder Schulferien

hatten. Im Kontext der Melancholie lassen sich die Saturnalien als

eine Institution begreifen, wo manische Ausgelassenheit gleichsam

geboten war und ausagiert werden konnte. Die Saturnalien als kollektives

psychisches Kontrastprogramm zum eher deprimierenden Alltag

der unteren Bevölkerungsschichten. Mit der Erinnerung an das Goldene

Zeitalter sollte auch die tröstende Aussicht auf dessen Wiederkehr

aufrechterhalten werden.

Soviel zum Saturn der Römer.

2. Schon sehr früh wurde der ursprünglich wohl etruskische Saturn

mit dem Kronos der Griechen gleichgesetzt.

Kronos und seine spätere Gemahlin Rhea waren Kinder des Uranos

(„Himmel“) und der Gaia („Erde“). Uranos war eifersüchtig und

fürchtete um seine Macht So wollte er nicht, daß seine Kinder aus

dem Leib der Mutter ans Tageslicht kämen und stieß sie in den Schoß

der Gaia zurück. Als jedoch Kronos geboren worden war, gab Gaia

diesem eine Sichel. In der nächsten Nacht, während Uranos bei Gaia

lag, schnitt der Sohn dem Vater das Geschlechtsteil ab. Danach kam

Uranos nie wieder zu Gaia. Saturns Tat bewirkte also die endgültige

Trennung von Himmel und Erde. Kronos befreite seine Geschwister,

die Titanen, aus dem Leib der Mutter, heiratete seine Schwester

Rhea und trat die Weltherrschaft an. Aus Furcht von einem seiner

Kinder entmachtet zu werden, verschlang Kronos jedes Neugeborene

der Rhea. Schließlich bediente sich diese einer List und reichte nach

der Geburt des Zeus ihrem Mann statt des Kindes einen in Windeln

gewickelten Stein, den dieser verschlang. Als Zeus herangewachsen

war, stürzte er den Vater, durch die Künste der Metis (griech. „Überlegung,

Verstand“) unterstützt. Er zwang ihn, erst den Stein, dann die

verschlungenen Kinder wieder auszuspeien. Danach trat Zeus die

Herrschaft über Götter und Menschen an. Der Stein kam nach Delphi

und wurde zum Grundstein des dortigen Orakels, des berühmtesten

„mantischen“ Heiligtums der antiken Welt. Der Spruch, der über dem

dortigen Tempeleingang gestanden haben soll, ist uns allen bekannt:

„Erkenne dich selbst“. Er kennzeichnet den Ausgangspunkt der antiken

klassischen Philosophie, ebenso wie den der psychoanalytischen

Methode: das menschliche Subjekt nimmt sich zum Objekt. Mit dieser

Setzung gibt sich das Philosophieren aber auch als sublime Form des

Umgangs mit selbstaggressiven Tendenzen zu erkennen – als

melancholische Disziplin schlechthin.

Über das weitere Schicksal des Kronos existieren mehrere Lesarten:

– a. Kronos/Saturn wird von Zeus/Jupiter in den unterweltlichen

Strafort Tartaros geworfen und muß dort bleiben bis in Ewigkeit und

über die Toten Gericht halten.

– b. Kronos wird in den unterweltlichen Strafort Tartaros geworfen,

später aber von Zeus begnadigt und als Herrscher über das Elysium,

das sind die „Gefilde der Seligen“, eingesetzt, eine Art paradiesisches

Jenseits.

– c. Eine weitere Tradition (von Plutarch aufgenommen, vgl. „Das

Mondgesicht“, S.65ff.) besagt, daß Kronos auf eine Insel gebracht

worden sei, sehr hoch im Norden. Dort schläft er in einem Berg, in

einer goldenen Höhle und erträumt die Ereignisse, die künftig geschehen

werden. Geister wachen über ihm, bedienen ihn und bringen seine

Träume zu Zeus, der mit ihrer Hilfe das Weltgeschehen gestaltet und

lenkt („… denn alles, was Zeus im Geiste vorherbestimme, das träume

Kronos..“). Einst wird Kronos wieder erwachen und der Welt das

Goldene Zeitalter wiederbringen. Dann werden die Menschen von

Sorge und mühsamer Arbeit befreit sein. Alles Gute, alle Güter

werden allen gehören, ohne Unterschied von Stand und Geschlecht. Die

Felder bringen ohne Zutun Brot, die Weinberge Wein. Die Menschen

werden von der Mühsal des Alterns verschont sein und friedlich sterben.

Sie werden, vom Leben gesättigt, in den Tod übergehen, der wie

ein Schlaf über sie kommt, vielleicht wie der Schlaf des Gottes in

seiner goldenen Höhle.

Das Goldene Zeitalter, in den Saturnalien inszeniert (und karikiert), ist

also vorzeitliche Mythe und utopischer Entwurf oder Traum für die

Nach-Zeit. Ein manisch-mantischer Gegenentwurf zu den oft eher

bleiern zu nennenden Zuständen diesseitiger Realität und ihren

Entscheidungszwängen, in denen der depressiv gestimmte Melancholiker

sich immer wieder verbannt und verurteilt sieht. In solchen düsteren

Stimmungen ist der Depressive ein kleines Abbild des großen Saturns,

der bis in alle Ewigkeit in der untersten Etage des Universums

eingeschlossen bleiben und dort über Schattenwesen rechtsprechen muß.

Drinnen oder draußen?

Von der Betrachtung der Bildgedanken kommen wir wieder zur

„Melencolia“ selbst, wo diese lange tradierten Vorstellungen und

Sinnzusammenhänge ins Bild gebracht sind. Wir haben ja so etwas

wie eine Übersetzung aus dem Reich gedanklicher, weitgehend

unanschaulicher Abstraktionen vor uns. Hier finden wir einige von den

Elementen und Sinnbildern saturnischer Wissenschaft(en) und Techniken

wieder versammelt, vielmehr zerstreut. Man spürt: unter der

augenfälligen Unordnung verbirgt sich ein System. Spürbar, wenn

auch nicht faßbar.

Es sieht aus wie ein Ausschnitt aus einem sehr bedacht und penibel

arrangierten Bühnenraum. Als hätte ein Dramaturg die gesamte

Requisitenkammer ausräumen lassen und auf die Bühne gebracht. Sein

Ehrgeiz: alles absichtsvoll so erscheinen zu lassen, daß es fürs

Publikum wie zufällig daliegt.

Wie auf der Bühne – also ein Kunstraum.

Nur der Bildhintergrund paßt nicht dazu. Da gibt es eine Wasserfläche,

darüber einen Himmel, ein Himmel mit sehr ungewöhnlichen Erscheinungen.

Links von einer Leiter und zwischen ihren Sprossen sieht man Land

in helles Licht getaucht

Daß die große Gestalt im Freien sitzt hat mich als Kind schon befremdet.

Zu Recht. Dieses Schwanken zwischen Innen und Außen beunruhigt

mich heute noch. Die Unruhe kehrt in alten Frage wieder:

was spielt sich in mir ab? was spielt sich draußen ab, außer mir?

Meinungen, Wahrheiten, Illusionen – in Rätseln und Eingebungen für

Augenblicke enthüllt, für Augenblicke zusammengehalten. Ins

Bodenlose greifende Fragestellungen. Philosophische Fragen (und

Aporien) schlagen wider Willen und widerwillig in psychologische

um Fragen, in denen schließlich das Nachdenken um seine eigenen

verborgenen Ursachen kreist (ähnlich wie Saturn, wenn er weit draußen

auf dem Horizont der planetarischen Welt entlanggeht). Bis dann

Dürers Melencolia bestätigt, ja, das Denken fängt nicht erst im

individuellen Inneren an. Es kommt von weit draußen her. Vielleicht aus

den Himmeln außerhalb unserer Welt mit ihren Planeten (Irrsterne,

Wandelsterne), aus dem „Firmament“ jenseits des Saturns, wo mit

den Fixsternen das Reich der „separaten (= kosmischen) Intelligenzen“

beginnt. Daher fängt das Denken im intraplanetarischen Raum

mit Saturn an.

Erst die Arbeit

Wie bei den meisten Kindern flossen in meiner Phantasie Spielen,

Träumen und Nachdenken zu einem Strom zusammen, von dem ich

mich gerne treiben ließ. Dann hieß es manchmal ärgerlich, wo bist du

bloß mit deinen Gedanken?!“, eine von den klugen Fragen, auf die es

bis heute keine verläßliche Antwort gibt. Sehr widerstrebend übte ich

den verhaßten Spruch ein „Erst die Arbeit, dann das Spiel“. Diesem

Spruch zu gehorchen, ohne überprüft zu haben, was mit Spiel und

Arbeit jeweils gemeint sei, halte ich heute, wo ich die Angelegenheit als

Künstler sehen kann, für einen großen Fehler. Und trotzdem handle

ich nach diesem Grundsatz, heute wie morgen. Ich beobachte andere

Menschen, die ebenso vorgehen und darauf schwören. Sie sagen, das

Unerledigte läge sonst wie eine Last auf der Seele. Darunter leide das

Spiel.

Damals, als Kind, habe ich den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit

akzeptiert und mir zueigen gemacht. Arbeit bedeutet Anteil an der

Erwachsenenwelt, aus der sich das Kind ausschloß, so lange es nur

spielen wollte. Kinder spielen, Erwachsene arbeiten. Kinder dürfen

spielen, Erwachsene müssen arbeiten. Für Arbeit gilt: man muß sie

sehen können Unsichtbare Arbeit gibt es nicht. Unsichtbares Spielen

schon: Träumen, Tagträumen und Nachdenken, vom Sinnen übers

Planen bis zum Grübeln, das sind unsichtbare Formen des Spielens.

In der Schule lernte ich, daß unter bestimmten Umständen Arbeiten

ebenfalls unsichtbar bleiben können: beim Auswendiglernen zum Beispiel.

Um zu lernen, mußte man immer und immer wieder üben – ein

verdrießliches Geschäft. Weder Spiel noch ernstzunehmende Arbeit,

stumpfsinnig, unproduktiv, ewige Wiederholung – eines lebendigen

Menschen eigentlich unwürdig.

„Viel Üben macht melancholisch“

So ähnlich mag auch Dürer eines Tages empfunden haben, als er

niederschrieb „Viel Üben macht melancholisch“. Wir stellen uns naiv

und fragen: für einen Künstler wie Dürer, was bedeutet da „üben“?

Bei seinem Genie – hat er das nötig gehabt?

Genau 130 Jahre nach der Entstehung der „Melencolia“ (1514) rät der

Sinngedichtverfasser Martin Opitz

„Stets übe deine Kunst

ist sie dir gleich bekannt;

das Denken stärkt den Sinn,

das Üben stärkt die Hand.“

Übung ist kein Selbstzweck, sondern erfolgt unter dem Anspruch

einer kontinuierlichen Verbesserung. Nicht nur die Arbeit, bzw.

deren Ergebnis oder Produkt, soll verbessert werden,

sondern in den Prozess der Verbesserung ist der Übende selbst

einbezogen, und zwar mit Haupt und Hand. Übung ist der Weg zur

„Meisterschaft“. Gilt das auch in der Kunst?

Wer ein Meisterwerk wie die „Melencolia“ zustandebringt, muß in der

Kupferstichtechnik lange geübt haben. Schon zu Lebzeiten galt Dürer

als unumstrittener Experte in diesem Verfahren. Ein langsames

Verfahren, wo das Material keine leichte Hand duldet, sondern zu

Bedacht und Geduld zwingt. Kein Zufall, daß sich Dürer für diese

widerständige Art der Herstellung seiner „Melencolia“ entschied.

„Saturn symbolisiert Widerstände aller Art“, s.o. Tatsächlich hat es

eine große Bedeutung – das wissen wir aus der kunsttherapeutischen

Arbeit – ob jemand – bei freier Verfügbarkeit der Malmittel – Bleistift

wählt oder Pinsel. Auch zwischen Holzschnitt und Kupferstich

liegen Welten (obwohl beiden gemeinsam ist, daß sich von der einmal

geschaffenen „Matrix“ beliebig viele Abzüge herstellen lassen).

Übung und künstlerische Arbeit zielen bei Dürer – und seither

vielleicht bei den meisten neuzeitlichen Künstlern, jedenfalls bei

allen melancholisch gestimmten – nicht nur auf das Kunstwerk, also auf die

Fertigung eines Kupferstichs im vorliegenden Fall, sondern verfolgen

in der Person selbst ein Ziel, das bewußt oder unbewußt sein kann.

Häufig geht es dabei um die Annäherung an eine Utopie, die Freud

mit dem Begriff Ichideal gekennzeichnet hat. Übung macht sich immer

wieder anheischig als der Weg dorthin. Übung, nicht Arbeit, denn

Arbeit hat noch einen anderen Sinn als Übung. „Wer nicht geübt ist,

versteht wenig“, übersetzt Luther aus dem Buch Sirach (Sir. 34,10).

Daß die auf dem Bilde herumliegenden Gerätschaften des Dürerstichs

immer auf Arbeit hin ausgelegt wurden, hat seine guten Gründe. Aber

ihr Arrangement verrät einen unprofessionellen Umgang mit ihnen.

Eher sieht es aus, als hätte da jemand endlos probiert, studiert und

manisch geforscht – um schließlich irgendwo angelangt zu sein, wo

nichts mehr geht, wo das Bewußtsein in höchster Konzentration den

Punkt zu fassen sucht, in dem die Utopie verschwunden ist. Immer

auch das Bemühen, die Beschwingtheit und inspirierte Begeisterung,

das kreative Glück und Glücken der manischen Phase „künstlich“

wiederherzustellen, die Verfassung also wiederzuerringen, in der – wie

Freud bildlich sagt – das Ichideal im Ich aufgelöst ist.

Zu den neuen Lehren zur Melancholie, die in der Renaissance und in

der Zeitgenossenschaft Dürers Verbreitung fanden, gehören vor allem

die des italienischen Philosophen Ficino.

Nach seiner Auffassung entscheiden nicht nur Geburt und angeborenes

Talent, ob jemand zum Melancholiker wird, sondern ausschlaggebend

kann auch die geistige Ausrichtung sein, in Verbindung mit der

(beruflichen) Tätigkeit, die ein Mensch ausübt.

Dürer war wohl der erste Künstler, der von diesem Theorem nicht nur

angesprochen war, sondern mit der von einem Philosophen vorgeschlagenen

Grenzüberschreitung Ernst machte. Er ließ sich von Saturn

adoptieren, nicht nur als Individuum, sondern als Vertreter seiner

Zunft, der Maler.

Eine Entscheidung, die zeigt daß die Kunst, bis dahin unter dem Pa-

tronat des Merkurs stand ( = Malerei vermittelt die Erscheinungen

durch erscheinungsgetreue Wiedergabe, ist reproduktiv, aber nicht

kreativ) über ihre bisherigen Grenzen hinaustritt. Sie nähert sich

deutlich den exakten Wissenschaften (Geometrie) an, zum Beispiel in der

Betonung der Proportionenlehre und der perspektivischen Darstellung.

Überhaupt verstärkt sich unter dem Zeichen des Saturns eine intel-

lektuelle Tendenz. Der Künstler versteht sich mehr und mehr als For-

scher, als Experimentator, dessen in der Kunstproduktion

gewonnenen Erkenntnisse denen, die die Astronomen aus dem Himmel

und die Physiker auf der Erde, aus der Materie erhalten, gleichrangig

sind. Die Weisheit des Saturns soll auch die der Künstler

werden. Sogar als eine solche Proklamation läßt sich Dürers Sinnbild

auffassen. Deswegen vielleicht der Rückgriff auf eine Technik, die

dem Werk und den darauf dargestellten Anschauungen zu einer weiten

Verbreitung verhelfen sollte. Zugleich liegt in Dürers Bekenntnis

zum Saturnischen eine Art Akzeptanz des damit notwendig einhergehenden

melancholischen Schicksals. Also auch eine heroische Geste

des Künstlers.

Hier kehrt uns das neue Selbstbewußtsein noch eine andere Seite zu:

zur Fertigkeit, die die Hand im Üben erwirbt, tritt eine intellektuelle

Entschiedenheit hinzu: „Was ich bin, das entscheide ich mit“. Geburt

hin, Anlage her. Genie, das man in der Renaissance noch ausgeprägter

als zuvor mit Melancholie verknüpft sah, erscheint als erwerbbar.

Oder vorsichtiger gesagt: die saturnische Utopie leuchtet seit Dürer

auch den Künstlern auf.

Worin besteht diese Utopie?

Wo gibt es sie in den Überlieferungen, auf die sich Dürer bei der

Konzeption seines Bildes eingelassen haben könnte?

Wo finden wir Anzeichen für diese Utopie in unserem Stich?

Saturnischer Schrecken und saturnische Utopie

Im Mythos sind dem von seinem Sohn gestürzten Saturn drei Exile

bereitet Ich habe sie oben schon genannt:

– a. Richter über die Toten im Schattenreich der Unterwelt;

– b. königliche Herrschaft in Elysien, der jenseitigen Region der

erlösten Seelen;

– c. Träumer in einer Höhle, in einem Berg, hoch oben im Norden.Diese Exile der antiken Überlieferung lassen sich verstehen als sinn-

bildliche Darstellungen der beiden kontroversen Komponenten, die

Melancholie ausmachen: die manische und die depressive. Dabei entspricht das „Richten“ in der „Unterwelt“ den schweren, von

Schuldgefühlen und Strafangst begleiteten Zuständen, die sich –

psychoanalytisch gesehen – aus der Spannung zwischen dem Ich und

seinem Ideal ergeben, dessen Anklagefunktion nun das Gewissen

übernimmt. Klage, Anklage, Bestrafung sind auf dieser Stufe des

Exils vorherrschend. Sie lassen sich als aggressive Strebungen fassen,

denen die melancholische Person in sich selbst ausgesetzt ist.

Als Gerichtssymbol hat Dürer die Waage in sein Bild aufgenommen.

Da es um Zurechnung und Straf-Maß geht, berühren sich im Prinzip

strenge Gerechtigkeit und rechnerisches Wesen, wie es in Geometrie

und Meßkunde zu Ausdruck und Gebrauch kommt.

Das melancholische Selbstbild des Königs im Reich der Erlösten

befindet sich auf einer ganz anderen Ebene. Eine ganz andere Tönung

und Stimmung: die Person ist zwar auch in dieser Allegorie hierarchisch,

soviel bedeutend wie: ich bin in mir König, ich bin in mir Untertan –

aber es ist eine Untertanenschaft aus freien Untertanen

(„erlöste Seelen“).

Als Andeutungen einer höheren Freiheit kommen die Flügel der gro-

ßen sitzenden Figur in Frage, und die des Kindes auf dem Mühlstein.

Die dritte Form des saturnischen Exils ist ein Gleichnis des

melancholischen Menschen als eigentlichem Schöpfer von Geschichte, als

Vor-Denker der großen, weltgeschichtlichen Verläufe. Geschichte als

Umsetzung der Gedanken, Phantasien und Träume, die sich irgendwann

zuvor in den Künstlern und Denkern abspielen. Melancholiker

erfinden Geschichte, die anderen machen sie. Eine Vorstellung –

großartig und erschreckend zugleich. Subtile Ausmalung einer auf Dauer

gestellten manischen Phase. „Manía“ ist seiner „gewöhnlichen“

Bedeutung nach „Wut, Zorn“ (vgl. das fast synonyme „cholé“). Im Bild

des Schläfers finden wir sie gedämpft. Aber vielleicht gerade deswegen

kann der dauerhaft passivierte Körper des Schlafenden, obgleich

von dienstbaren Geistern betreut, zum Zeugungsorgan der heftigsten

Wunsch- und Albträume werden.

Suche nach der verborgenen Utopie

Wie haben sich diese satumischen Überlieferungen in Dürers Stich

eingetragen?

Wo kommt der melancholische Grundkonflikt zum Ausdruck?

Ich versuche wieder, den Blick des Kindes aufzunehmen, das ich einmal

war: das ausstrahlende Licht am Himmel. Lichter und Schatten

auf der runden Stirn des kleinen Kindes, das auf einem Mühlstein

sitzt Erinnerung an einen sagenumwobenen Mühlstein in der Umgebung

der Kleinstadt, in der Erde versunken, nur noch der obere Rand

schaute hervor, ungefähr so viel, wie das Tuch bedeckt, auf dem das

Kind hockt. Es träumt. Es schreibt auf. Es erweckt den Anschein von

beidem.

Ich verlasse den Blick des Kindes und komme zum Zirkel.

Fast in der Bildmitte: ein kunstvoll ziselierter Zirkel. Wie merkwürdig

die Person damit umgeht! Als wollte sie mit dem einen Ende zeichnen

oder schreiben. Was malt sie mit dem Zirkel ab, und auf was für einer

Fläche steht das spitze Ende mit dem Dorn?

Die ganze Zwie-lichtigkeit des Melancholischen ist auf Dürers Stich

ausgebreitet und setzt sich in den Dingen fort. Das ist auch nur

konsequent. Denn wenn es das melancholische Syndrom nicht nur im

menschlichen Subjekt gibt, sondern wenn es als saturnisches Prinzip

die Welt unterhalb dieses Planeten beherrscht, dann muß sich die

paradoxe Fügung aus Tag und Nacht, aus Licht und Finsternis, auch in

den Gegenständen wiederfinden lassen, in den klugen Geräten

menschlicher Hervorbringung erst recht.

Gerechtigkeit und Zeit hängen an den Wänden eines fensterlosen

Bauwerks. Die Glocke ruft ohne Ton. Die höher gehängten Symbole

gegenüber den tiefer liegenden.

Unter den unteren Werkzeugen nimmt das Sägemesser eine Sonderstellung

ein. Es stellt eine Fortentwicklung des Instruments dar, mit

dem Saturn erst das Genital seines Erzeugers abschnitt, dann damit

den Menschen Unterricht gab für den Weinanbau, für Gras- und

Getreideschnitt.

Nicht weit davon – in den Falten des Gewandes verborgen – der Beutel,

ein viel zitiertes Saturnsymbol. Es steht für Akkumulation in physischer

und psychischer Hinsicht. Akkumulation ist eine besonders

interessante Variante von Hemmung oder Stauung. Die Galle,

eigentlich grüngelb, schwärzt sich. Aus dem Geldstrom wird „Kapital“,

wird eine Erinnerung wach an den kapitolinischen Hügel, an den dortigen

Haupttempel des Saturn, in dem der römische Staatsschatz aufbewahrt

wurde.

Dürer selbst äußert in einer Vorzeichnung desselben Beutels, den er

dann in den Kupferstich gebracht hat, „Beutel bedeutet Macht“.

Ja, und dann lehnt im Bildhintergrund eine Leiter. An ihr entlang

möchte ich den Aufstieg in eine Utopie erwägen, die noch ein Stück

über unsere individuellen Wunschbilder vom königlichen Ich oder

vom Weltgeschichte erträumenden Ich hinausgeht: Eine kollektive

Utopie wie das „Goldene Zeitalter“, der ideale Hintergrund der

Saturnalien.

Dieser Aufstieg ist an der Leiter festzumachen, weil sie viel tauglicher

erscheint als die Flügel der kleinen und der großen Gestalt. Und sonst

führt – von dem Blick der „Melencolia“ einmal abgesehen – nichts aus

dem Bild heraus. Außer der Leiter.

Die Leiter

Leiter bedeutet… – Höhen und Tiefen erreichbar machen, Hindernisse

übersteigen.

Ja, Leiter kann Himmelsleiter bedeuten. Die Leiter im Traum eines

anderen, weltberühmt gewordenen Träumers: Jakobs Traumleiter,auf

der die Boten zwischen Himmel und Erde auf- und abschweben. Kann

bedeuten -…

Im Himmelsgewölbe, durch das Dante in seiner „Göttlichen Komödie“

emporgeführt wird, gibt es an einer Stelle eine Leiter. Auf ihr

wandern die Seligen aufwärts. Ihr Ende verliert sich in unermeßlicher

Höhe.

„Im Sternenspiegel, der die Welt umwandert

und jenes guten Herrschers Namen trägt

der alles Böse unter sich erstickte (= Saturn),

sah ich in goldner, lichtdurchwirkter Farbe

sich eine Leiter nach der Höhe recken,

so fernhin, daß mein Blick ihr nicht mehr folgte.“

„Vid’io uno scaleo eretto in suso / tanto, ehe noi seguiva la mia luce.“

(Dante, Paradiso, 21. Gesang, 25-30)

Aber Dürers Leiter ist leer. Da schwebt niemand. Für einen Himmel,

für einen Traum eine ernüchternd realistische Leiter. Aber wiederum

auch nicht wirklich realistisch, sondern eigentümlich verdreht.

Überall im Bild stimmt die Perspektive, nur bei der Leiter stimmt

irgendwas nicht. Warum eigentlich? Dürer war doch ein Meister in der

perspektivischen Darstellung. Wie kommt solch ein Schnitzer

zustande?

Ich merke, wie ich dann selbst anfange, die Leiter zu verdrehen.

Vorhin war sie noch tauglich zum Aufstieg (und Ausstieg aus dem Bild).

Nun ist sie so verdreht, daß ich nicht herausfinden kann, auf welcher

Seite man aufsteigen müßte. Der Einstieg – schon der Einstieg zum

eigentlichen Aufstieg ist erschwert durch den vielflächigen Marmorklotz.

Der Betrachter kann genau sieben Sprossen zählen. Vielleicht

gibt es noch mehr. Aber sieben sind ganz oder teilweise sichtbar.

Leiter und Siebenzahl enthalten beide einen Wink auf Saturn. Es gibt

einen siebten Himmel, auch eine Metapher für Entrückung, Entzückung

und Glück. Himmelreich, Reich der Himmel lautet eine utopische

Formel, die von den Lehren Jesu her im Abendland große

Verbreitung gefunden hat Sie hat sich auch dort durchgesetzt, wo es

vorher die großen Verheißungen des Elysiums oder die Erwartung

einer Wiederkehr des „Goldenen Zeitalters“ gab. Die Erwartung des

Himmelreichs hat diese vorgängigen Utopien in sich aufgenommen.

So sind sie – im Kern ihrer Verheißungen – ungelöscht geblieben.

„Schabbetai“

Zum Schluß möchte ich auf eine Utopie kommen, von der ich nicht

weiß, ob sie in uns ebenso ungelöscht geblieben ist. Sie entspricht in

vieler Hinsicht den Vorstellungen vom jesuanischen „Reich der Himmel“,

hat damit auch zu tun, in mehrfacher Hinsicht. Sie – oder vielleicht

die Erinnerung daran – wird auch heute noch, weit über den

Erdball verstreut, alle sieben Tage, jeden siebten Tag in der Woche

begangen. .

Dieser Ritus heißt „schabbat“. Wie die Saturnalien ein Abglanz des

„Goldenen Zeitalters“ sind, so ist der Schabbat (bzw. Sabbat) eine Probe,

eine Kostprobe des „ewigen Schabbats“. Das jüdische Vorbild des Juden Jesus,

aus dessen Jenseitsentwurf Glückserfahrungen, wie sie der gläubige

Jude mit dem Schabbat verbindet, sicherlich nicht weggedacht werden

dürfen.

Was sind die charakteristischen Merkmale des Schabbat?

Im sogenannten Alten Testament wird er häufig „ein Zeichen“

genannt: manchmal Erinnerungs-Zeichen, manchmal Bundes-Zeichen.

Innerhalb der sublunaren Zeitrechnung ist der siebte Tag ein Tag wie

jeder andere. Aber dieser Tag allein ist auch Zeichen.

Die Erinnerung zielt an diesem Tag bis auf das biblische Anfangsereignis

zurück, die Schöpfung. Der Schabbat ist eine Wiederaufnahme

des siebten Tages, von dem es so paradox heißt, daß Gott alles

Werk vollendete und sich allen Werkens enthielt. Wie das?

Wie können Vollenden und Enthalten zusammenfallen?

Aber an diesem ersten Schabbat geschieht noch etwas:

„Und es segnete Gott den siebten Tag und er heiligte ihn“, Gen. 2,1 ff.

Dies ist die erste, in der Schöpfung praktizierte Heiligung, die

Heiligung des Schabbat. Am Segen des Schöpfers haben auch die Werktage

und ihre Geschöpfe teil, aber an der „Heiligung“ einzig und allein

der Schabbat

„Heiligung“ ist eine sehr abstrakt klingende Auszeichnung. Gott

heiligt. Aber auch die Menschen sollen heiligen. Wie geht denn das vor

sich?

Anstelle einer Antwort möchte ich auf einige ganz äußerliche und

formalen Aspekte hinweisen, die für die Schabbatheiligung =

Schabbatfeier wichtig sind, in der Hoffnung, daß sie uns verständlich

werden. Denn ich möchte davon ausgehen, daß uns – so weit wir keine

„praktizierenden“ Juden sind – als Erfahrung ohnehin nur die „pro-

fane“ Außenseite des „sakralen“ jüdischen Bereiches Schabbat

zugänglich ist

Damit haben wir auch schon die erste äußerliche Wirkung einer

Heiligung angesprochen: die Sonderung oder Separation.

Die heilige Zeit ist abgehoben von der gewöhnlichen Zeit, der

heilige Raum ist abgetrennt aus dem nicht heiligen Raum.

Entsprechend gibt es im heiligenden Akt eine eingrenzende, bzw.

aussparende Komponente.

Die strikte Formulierung und Einhaltung des Schabbatgebotes wahrt

genau die Differenz zwischen dieser Welt und einer ganz anderen, auf

deren Geschmack man immer neu kommen muß, weil er sich werktagsüber

immer wieder verliert: eine Welt, wie sie sich nach Feierabend

im besten Weinrausch darstellt. Im Midrasch rabba lassen die

jüdischen Weisen Gott (ver)sprechen: „Ich sehe, in dieser Welt ist der

Wein ein Stolperstein für die Menschheit Aber in der Zeit, die da

kommt werde ich ihn zu einem Mittel der Erquickung (object of

rejoicing) machen.“ (Midr.r. z. Lev., Bd.4, S. 161)

Von seiner äußeren Form her ist der Schabbat begrenzt, sogar strikt

begrenzt: er wird von der jüdischen Gemeinde begrüßt, gefeiert und

verabschiedet. Die Verabschiedung drückt das Moment der Abgrenzung

sehr gut aus. Sie heißt im Hebräischen „habdala“, „Unterscheidung“,

weil es um die klare Erkenntnis einer Grenzüberschreitung

geht, zwischen Schabbat und Werktag und Werktag und Schabbat.

So erhält der Schabbat, als ein Zeichen, das in kollektive

Wunschdimensionen verweist (also nicht schon deren Verwirklichung)

seinen umrahmten Ehrenplatz zwischen den Wochentagen.

Zeichen heißt hier:würden die Juden ihren Sabbat aufgeben, dann

müßten sie vielleicht nach und nach auch Erinnerung und Aussicht

verlieren, die im Schabbat lebhaft und erfahrbar miteinander

verknüpft sind.

Ja, und zum Schluß dieses Kapitels bin ich noch eine Aufklärung

schuldig: warum habe ich es „schabbetai“ genannt, wo doch vom

„schabbat“ die Rede war? – Weil „schabbetai“ in der jüdischen

Überlieferung Saturn, den Planeten bezeichnet.

Schabbat und Schabbetai gehen auf eine gemeinsame Wurzel zurück,

übersetzt „ablassen, aufhören, ruhen, ‚feiern'“.

Heiligen und heilen

Insofern wir uns augenblicklich nicht in sakralen Bereichen bewegen,

sondern mit kunsttherapeutischen Problemen befaßt sind, wäre nach

dem Zusammenhang und der Wechselbeziehung von heilen und

heiligen zu fragen.

Hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun?

Wir leben in einer Zeit, in der Sehnsüchte, eigene und fremde, uns und

andere krank und gesund machen. Es ist also wichtig, damit umzugehen.

Aber wie? Ich kenne keine Utopie, in der sie restlos – oder auch

nur mehrheitlich – untergebracht wären, die Wünsche, angstfrei. In

den manischen Phantasien des melancholischen Denkens, das offenbar

auch in den Religionen „mitgedacht“ hat, entdecke ich erstaunliche

Lichtungen, Öffnungen, Ausstiegsmöglichkeiten. Sehr heilsam. Aber

gleich daneben sind die Anstalten, in denen man vom vielen Üben

melancholisch werden kann: Askese, Exerzitien, Abstinenz.

Das deprimiert. Der individuellen Wunschvision kommt nicht so

schnell eine „generelle“ Utopie entgegen.

Ein Beispiel: wie trifft sich heute der Wunsch nach Freiheit von Arbeit

mit der Angst vor und den Schrecken von individueller und totaler

Arbeitslosigkeit? Ist „Vollbeschäftigung“ eine echte Alternative

oder nur eine verkehrte gesellschaftliche Wunschvorstellung?

Die Leiter in den Himmel verbiegt sich unter der Last solcher schweren

Fragen. Statt mit einer klugen Antwort möchte ich mit einem

saturnisch gestimmten „Statement“ schließen. Es findet sich im

Talmudtraktat „Schabbat“, der Fragen der Schabbatregelung

behandelt:

„Jemand, der in der Stunde des Saturn geboren wurde, wird ein

Mensch sein, dessen Pläne vernichtet werden; mancher sagt: Alles,

was man gegen diesen Menschen plant wird vernichtet werden“.

(n. Levy, Wb. d. Talmudim u. Midraschim, Bd.4, S.507)

L i t e r a t u r

Arnheim, R.: Bemerkungen zum Schöpferischen (in: A. Bader, Geisteskrankheit,

bildnerischer Ausdruck und Kunst, Bern/Stuttgart/Wien, 1975, S.60ff.)

Bashir-Hecht, Herma: Der Mensch als Pilger, Stuttgart (Urachhaus), 1985

Becker, D. et al.: Zeitbilder der Technik, Bonn (Dietz Vlg.), 1989

Chevalier, J. / Gheerbrant, A.: Dictionnaire des Symboles, Paris, 1982

Dante Alighieri: Die göttliche Komödie (italienisch und deutsch). Freiburg (Herder),

1956

Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie, deutsch v. K.Vossler, München (Piper), 1969

Freud, Sigmund: Trauer und Melancholie. Gesammelte Werke, Bd. 10, Frankfurt a.M.

(Fischer), 1967

lamblichus. Über die Geheimlehren, Schwarzenburg (Ansata), 1978

Kerenyi, Karl: Die Mythologie der Griechen, Bd. l, München (dtv), 1966

Klibansky/Panofsky/SaxI: Saturn und Melancholie, Frankfurt a.M. (Suhrkamp), 1992

Lepenies, Wolf: Melancholie und Gesellschaft, Frankfurt a.M., (Suhrkamp), 1972

Levy, Jacob: Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Berlin/Wien, 1924

Ley, Willy: Die Himmelskunde. Düsseldorf/Wien (Econ), 1965

Megenberg, Konrad v.: Das Buch der Natur, Hildesheim 1971

Midrash rabba, Vol.4 (Leviticus), London/New York (Soncino), 1983

Nork, F.: Etymologisch-symbolisch-mythologisches Real-Wörterbuch Bd.4, Stuttgart,

1845

Oswalt, Sabine: Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology,

Glasgow/Chicago (Collins), 1969

Plutarch: Das Mondgesicht, Zürich (Artemis), 1968

Siddur, The Prayer Book, Ed. Rabbis Nosson Scherman / Meir Zlotowitz, Brooklyn

(Mesorah Publ.),1969

Wittkower, M.u.R.: Künstler – Außenseiter der Gesellschaft, Stuttgart (Klett), 1989